汗疱疹是什么原因引起-厦门看皮肤科哪家好

来源:厦门广肤皮肤专科 免费在线咨询 你是否经历过这样的尴尬?

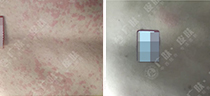

早上起床,发现手指缝里冒出一串透明小水疱,痒得想抓却不敢碰;

穿了一天鞋,脚底突然刺痛,脱袜一看全是密集的“小泡泡”;

更糟的是,越挠越痒,水疱破溃后还脱皮、皲裂,简直影响颜值和心情!

这些让人抓狂的“小恶魔”,就是医学上说的汗疱疹(又称出汗不良性湿疹)。它虽不致命,但反复发作、瘙痒难耐,堪称“皮肤界的烦人精”。今天我们就来扒一扒它的5大幕后黑手,帮你从根源上预防!

元凶1:遗传基因在“捣鬼”

如果父母或近亲有汗疱疹史,那你中招的概率会飙升!研究发现,部分患者存在特定基因变异,导致汗腺导管结构异常,皮肤屏障功能天生较弱。这类人往往从小就爱长水疱,夏季或潮湿环境更易发作。

自查信号:家族中有过敏性疾病(如哮喘、荨麻疹)史,自己从小手脚易出汗、长水疱。

应对建议:日常加强保湿,选用含尿素、神经酰胺的修复霜,避免过度清洁皮肤。

元凶2:过敏原“偷袭”皮肤

接触镍、铬等金属(如廉价首饰、钥匙扣),或使用含刺激成分的洗涤剂、染发剂,可能引发变态反应。皮肤会“误判”这些物质为“敌人”,释放炎症因子,导致汗腺导管堵塞,形成水疱。

自查信号:接触特定物品后,手脚迅速起疹,伴灼热感;换季时症状加重(可能与花粉、尘螨过敏有关)。

应对建议:做斑贴试验明确过敏原,做家务时戴手套,避免直接接触金属或化学物品。

元凶3:精神压力“引爆”汗腺

考试季、加班潮、家庭矛盾……当焦虑、紧张情绪占据大脑,身体会通过“交感神经兴奋”释放压力,导致汗腺分泌失调。汗液排不出,堵在导管里,就会撑出水疱。

自查信号:压力山大时症状加重,水疱伴灼热、刺痛感;情绪缓解后症状减轻。

应对建议:试试正念冥想、深呼吸或运动减压,严重时咨询心理医生,配合皮肤护理。

元凶4:真菌感染“趁虚而入”

红色毛癣菌、糠秕马拉色菌等皮肤癣菌,最爱在潮湿环境“安家”。如果手脚多汗、长期穿不透气鞋袜,真菌会破坏皮肤屏障,引发炎症反应,诱发汗疱疹样皮损(常伴脱屑、环状红斑)。

自查信号:水疱破溃后脱皮、皲裂,有异味;可能合并脚气(足癣)。

应对建议:做真菌镜检确诊,保持手足干燥,衣物煮沸消毒,避免共用拖鞋。

元凶5:环境“助攻”水疱爆发

高温、潮湿、过度日晒,会让皮肤“喘不过气”。汗液浸渍角质层,破坏皮肤屏障,为水疱创造“温床”。此外,长期接触水泥、染料等刺激性物质,也可能直接损伤汗腺导管。

自查信号:夏季或潮湿环境症状加重;从事建筑、美发等职业者更易发作。

应对建议:夏季穿透气棉袜、凉鞋,避免长时间暴晒;职业人群做好防护(如戴手套)。

预防+护理,双管齐下!

1.保湿修复:每天用温水清洁后擦干,涂含尿素、神经酰胺的乳霜,修复皮肤屏障。

2.避免刺激:少用碱性肥皂、热水烫洗,搔抓时用冷敷缓解(冰袋裹毛巾,每次15分钟)。

3.饮食调理:补充维生素B族、锌,少吃辛辣、海鲜等易过敏食物。

4.情绪管理:压力大时试试“4-7-8呼吸法”(吸气4秒→屏息7秒→呼气8秒)。

提醒:如果水疱化脓、反复不愈,或合并发热、淋巴结肿大,一定要及时就医!汗疱疹虽小,但拖成慢性可能影响生活质量哦~

- 上一篇:脚气是真菌感染吗

- 没有了

姜茜虹

姜茜虹

闽公网安备 35020302034296号

闽公网安备 35020302034296号